Jean O'Cottrell et le polar américain

Le jour du chasseur

D'après High Priest of California de Charles Willeford

Charles Willeford est connu pour ses romans noirs pleins de désespérance et de dérision (Hérésie, Une Fille Facile, Combats de Coqs et la tétralogie du sergent Hoke Moseley, ce héros magnifiquement burné : Miami Blues porté à l’écran par George Armitage avec Alec Baldwin, Une Seconde Chance pour les Morts, Dérapages et Ainsi Va la Mort). Il est l’égal d’un Hammet, d’un Goodis ou d’un Irish. Son pessimisme lucide est toujours teinté d’un humour corrosif et Willeford nous présente une galerie de personnages inoubliables et attachants. Avec lui, la pire crapule, la bourgeoise déchue, le vieux profiteur ou l’infirmière alcoolique ont toute notre sympathie parce qu’ils paient toujours comptant leur avidité de vivre.

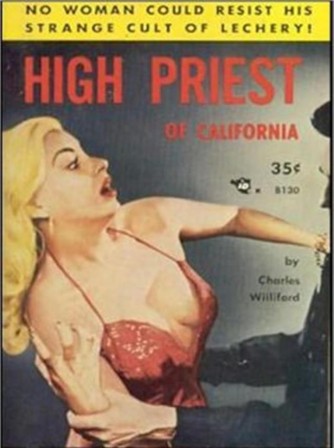

Il a écrit une pièce de théâtre et une nouvelle qui portent toutes deux le même titre : High Priest of California (allusion à un dessin humoristique sur les vendeurs de voitures d’occasion paru dans Life). Sur la couverture de l’édition “romans de gare” de 1953, on peut lire : Le monde lui est une huître et les femmes des perles ! Une histoire pleine de fureur, celle d’un mâle en chasse. Et, sur une autre : Aucune femme ne saurait résister à son étrange dévotion à la luxure.

Résumé

C’est l’histoire d’un vendeur de voitures sans scrupule, Russell Haxby, qui rencontre un soir de l’hiver 1953 une magnifique femme de trente ans égarée dans un dancing, Alyce Vitale.

Il la ramène chez elle mais, là, tout se complique, car la dame qui vit sur les hauteurs de San Francisco, face au Golden Gate, est tout sauf simple. Elle partage son appartement avec trois chats et une cousine infirmière, haute en couleur qui, la nuit, file le parfait amour avec le mari d’une de ses riches patientes en phase terminale.

Notre héros fait donc choux blanc ce premier soir mais, fasciné qu’il est par cette sophisticated lady, il revient à la charge et découvre alors qu’elle est mariée avec un vieux fou de vingt-cinq ans son aîné qui, quand il n’est pas cloîtré dans sa chambre, travaille comme manoeuvre sur un chantier naval.

C’était un homme riche, ami de la famille, qui, après la mort du père n’a pas eu de mal à obtenir de la mère, il y a maintenant douze ans, cette gamine si naïve et si fraîche. Le couple n’en était pas un, car toutes tentatives de rapports conjugaux provoquaient chez la jeune fille une crise d’hystérie.

Au bout de six ans de cet enfer le vieil homme a été frappé de paralysie cérébrale et toute sa fortune a été engloutie dans des soins coûteux au Canada. Et Alyce qui, depuis, a perdu sa mère, ne peut se résoudre à demander son internement.

Russell va donc entreprendre de se débarrasser du gêneur en l’expédiant comme homme à tout faire chez une tante de Sausalito. Mais le vieillard revient à pied sous une pluie battante, se fait arrêter au péage du Golden Gate et la police le ramène chez lui.

Tout est à refaire, mais notre héros a plus d’un tour dans son sac. Seul avec son rival, il essaie de le défenestrer, échoue mais transforme son échec, en faisant croire à une tentative de suicide et le malheureux idiot est expédié à l’asile. Quant à la cousine, il se trouve que la riche épouse de son petit ami a fini par mourir. Alyce se retrouve donc seule, livrée à notre prédateur qui peut enfin la consommer.

L’adaptation

Voilà l’histoire commune à la pièce et à la nouvelle, mais cette dernière se révèle beaucoup plus riche et incisive. Dans la pièce, Vitale était un ancien grand boxeur et ce sont les coups qui l’ont rendu fou. Dans la nouvelle, sa folie lui vient d’une syphilis mal soignée et il était, avant sa première crise de paralysie cérébrale, le directeur du chantier où il travaille à présent comme manoeuvre. Pour pouvoir l’expédier chez sa tante, Russell, dans la version romancée, le fait virer de son boulot en faisant croire qu’il a appartenu au parti communiste.

Nous sommes en effet en plein Mac Carthisme, ce qui n’apparaît pas dans la version théâtrale. D’une façon générale, les personnages sont, dans la nouvelle, plus riches et plus inattendus. On y découvre que notre vendeur de voitures d’occasion, vétéran de la guerre de Corée, est aussi un fin lettré qui traduit Ulysse de Joyce en langage courant... ancien danseur classique et mélomane aux goûts éclectiques.

L’Alyce de la nouvelle rappelle davantage ces grandes héroïnes de Tennessee Williams, rejeton d’une de ces familles du Sud qui regrettent la splendeur de leurs aïeux. Elle est arrivée au mariage sans même savoir comment l’on fait les enfants. Si son univers est baigné de sentimentalisme et d’absolu, si elle rêve au grand amour, elle souffre de sa chasteté et recherche avant tout un homme, mais un homme qui lui rendra sa position sociale.

Donc, après avoir traduit la pièce et la nouvelle, tout en m’appuyant sur la structure de la version théâtrale, j’ai préféré créer une adaptation qui suive au plus près la version romanesque. J’ai développé le personnage de Russell grâce à des monologues qui lient les scènes, comme les voix off des grands films noirs. D’ailleurs, notre héros, dans un de ses coq-à-l’âne qu’il affectionne, se compare au Mitchum de La Nuit du Chasseur d’où le titre de mon adaptation : Le Jour du Chasseur.

J’ai également tenu à montrer notre héros à son travail et dans le bureau du directeur du chantier naval où il profite de la “chasse aux sorcières” pour écarter son rival. L’univers propre à Russell, et qui montre toute sa complexité, sera joué en avant-scène alors que l’action proprement dite se déroulera dans un décor unique : le salon d’Alyce.

Notes dramaturgiques

Willeford, dans toute son oeuvre pose un regard sans complaisance sur la société américaine mais sa dénonciation ne s’embarrasse jamais de grands discours moralisateurs. C’est par la dérision qu’il décape les faux-semblants. Ses héros ont une façon sardonique de se foutre de l’existence, tout en la prenant au sérieux.

Par cette lucidité amusée sur le malheur des hommes, il révèle bien plus efficacement tous les travers de l’American way of life. Il prend une intrigue que l’on pourrait réduire à : un mec veut se taper une nénette qu’a pas l’air simple et c’est vachement compliqué. Mais nous sommes bien loin de Disney World. La ville est une jungle, l’argent est roi et la consommation la loi. L’humain même y est objet de consommation et tout, sentiments compris, s’y traite en marché et en négociations financières.

Un seul vainqueur : le prédateur. Et Willeford nous met de son côté : avec son humour permanent et corrosif qui nous montre le grotesque des pires situations, il nous fait ses complices et nous révèle nos propres contradictions. Il nous fait connaître la jubilation à voir triompher la mauvaiseté alors même que nous sommes en train de la condamner.

Cette façon d’être que décrit Le jour du Chasseur semble bien malheureusement être devenue la nôtre. Située sous le Mac Carthisme, cette oeuvre nous rappelle également comment la Démocratie peut se renier au nom même de la Liberté. En ces temps d’anti- américanisme florissant, elle redevient, semble-t-il, d’actualité : comme une Amérique fantasmée, Russell Haxby est sympathique et fascinant, puissant et excessif, artiste et brutal et il ne connaît que sa propre loi. Il est, comme elle, à la fois porteur de tous les rêves et de toutes les désillusions.

La grande force de Willeford c’est de nous entraîner dans ses réflexions sans avoir l’air d’y toucher. Il privilégie avant tout le récit et les rebondissements. Par sa maîtrise du genre “série noire”, il nous distille sa vision du monde sans jamais devenir pesant. Nous le suivrons donc, sans souligner le message. C’est en jouant à fond le dépaysement et la nostalgie que nous laisserons les spectateurs libres d’y voir toutes les correspondances avec notre situation présente.

Le jour du chasseur - Textes :

Notes de mise en scène

Outre le langage, la décoration et les costumes, la représentation devra évoquer les années cinquante et le cinéma de cette époque. On pourrait renforcer cette ambiance en projetant des actualités de l’époque en prélude et d’anciennes publicités à l’entracte. Ou, à défaut, par deux rideaux peints : un premier figurant un journal qui nous restituerait le Mac Carthisme et sa “chasse aux sorcières”; un autre, pendant l’interruption, représentant une page de réclames de ces années-là.

Le décor principal est l’appartement d’Alyce. Le salon occupe la majeure partie de l’espace en laissant toutefois une avant-scène. Il est encadré par deux panneaux qui figurent les murs de l’immeuble. Celui du Jardin coulisse et, quand il est ouvert (la plupart du temps), il révèle le couloir qui dessert la porte d’entrée, la cuisine et les chambres ; ce couloir est séparé du salon par une porte translucide. Le panneau Jardin fermé peut se transformer : on en rabat une partie qui devient le bureau de Monsieur Callahan. Du panneau Cour sort la moitié avant d’une voiture, une Essex. Entre ces deux panneaux, le mur virtuel qui est une immense baie vitrée. Cette fenêtre doit “exister” aussi bien par la lumière que par d'autres moyens scénographiques ; on doit y voir parfois se refléter le Golden Gate, y couler la pluie et, quand Russell la fracasse cela doit constituer un événement théâtral. Les meubles, la voiture, la déco et les accessoires nous renvoient tous aux États-Unis des “jours heureux”.

La lumière et l’ambiance sonore doivent également nous ramener à la même esthétique :

L’éclairage sera très contrasté et chargé de mystère pour la scène 1 et évoluera vers un petit matin blafard au cours des scènes 2, 3 et 5. Avec la scène 7, nous nous retrouvons dans le salon d’Alyce transfiguré par un midi ensoleillé qui s’écoulera jusqu’à la scène 12 vers une fin d’après-midi hivernale au soleil bas. (Le décor pourrait, de 7 à 12, être inversé. Le fond de scène serait alors la baie vitrée et sa fameuse "vue" sur le Golden Gate.) La scène 14 se situe à l’avant scène dans le brouillard. Aux scènes 16 et 17, nous sommes à nouveau dans le salon d’Alyce en soirée, dans une ambiance chaude et cosy que zèbrent parfois les flashes des enseignes lumineuses qui lui font face. Scène 19, c’est la nuit et Alyce répond au téléphone dans le couloir faiblement éclairé.

Puis c’est l’entracte et ses réclames.

Scène 21, le bureau du directeur des chantiers navals : éclairage froid au néon. À la scène 22, nous sommes en fin d’après-midi dans le salon qu’embrase le soleil couchant. Scène 23, extérieur jour aux teintes bleutées annonciatrices d’orage. Il éclate durant les scènes 24 et 25. C’est la nuit, il pleut et le salon d’Alyce est éclairé de toutes ses lampes qu’estompent parfois de violents éclairs. Scène 26, la pluie a cessé et la “fenêtre” se brise.

À la scène 28, après l’enterrement, le salon doit perdre son caractère réaliste et sa profondeur. Les personnages n’ont plus d’ombres et l’éclairage a viré au monochrome. Face aux trois endeuillés, dénotent Russell et son costume bleu. Au cours de la scène 29, la lumière se resserre sur nos deux héros et le “sacrifice final” a lieu dans une ambiance fantastique.

Pour les scènes 4, 6, 13, 15, 18, 20 et 27, Russell est à l’avant-scène et l’éclairage devra le situer hors de l’action. Il quittera parfois le salon pour venir nous parler en franchissant le mur virtuel : la “fenêtre” que pourra concrétiser un rideau de fumée.

Pour ce qui est de l’ambiance, elle sera diffuse et peu perceptible, faite des bruits de cette ville portuaire et de ceux qu’on peut percevoir dans un parc à voitures, pour le lieu de travail de Russell ; on y distinguera parfois une radio au loin. D'autres effets sonores ont un rôle plus opératoire (voiture qui s’arrête dans la rue, fermeture de la porte de l’immeuble, orage, sirènes de police...) et seront donc plus présents.

Pour la musique de scène, proprement dite, elle sera tirée des deux oeuvres préférées du personnage principal : Le Mandarin Merveilleux de Bartók et Roméo et Juliette de Berlioz. Bartók nous parle d’un homme qu’on attire pour le dépouiller et Berlioz d’un amour impossible. Décidément rien n’est au hasard chez Willeford.

Dans cette pièce, à l’atmosphère polar, il n’y a pas de crime à proprement parler mais le suspens vient des personnages eux-mêmes qui, à chaque scène, se révèlent tout autres.

Pour rendre toutes les composantes de ces personnalités multiples et contradictoires, les acteurs devront passer d’un état à l’autre sans transitions, d’une facette à une autre facette sans demi-mesure, en restant toujours entiers, comme s’il s’agissait de différents caractères. C’est en étant toujours inattendus et surprenants que les acteurspourront entretenir le suspens jusqu’au rideau final.

Il nous arrive certains soirs de prendre une “série noire”, histoire d’attendre le sommeil, et voilà qu’au bout de quelques pages nous n’arrivons plus à lâcher ledit roman, que nous le dévorons, happés par l’intrigue, les personnages et l’ambiance et, quand nous le refermons enfin, après le point final, il n’est plus question de dormir. Nous nous sentons comme immergés dans ce foutu bouquin dont les scènes défilent et se bousculent sur “l’écran noir de nos nuits blanches”.

Puisse Le Jour du Chasseur avoir cet effet sur les spectateurs !